MPD(Magneto Plasma Dynamic)�X���X�^

A6TB2004�@�@���v�Á@��

����

MPD(Magneto Plasma Dynamic)�͓d���v���Y�}�����Ƃ����Ӗ��ł���B

MPD�X���X�^�́A�O�����ɗz�ɁA���S�ɉA�ɂ�����A�d�C�͎��͂���A�ɂɌ������ė��ꍞ�ށB�����d���͂������邽�߂ɂ͕K�R�I��kA�I�[�_�̑�d�͂��K�v�ƂȂ�B�A�ɂɏW�܂��č������ɗ���鋭��ȓd���ɂ���Đ}1�̂悤�Ȏ��E������B��d�͂̃A�[�N���d�ɂ���Đ��i�܃K�X�����M�A�d�����A�v���Y�}������B�d���Ǝ��E�̊��ɂ�萶���v���Y�}�Ƀ��[�����c�͂������B�͂̕����́A�d���̌X���ɂ��A�͂̕������ߒ��S�Ɍ����������ƂȂ�B���̎��������͂��u���[�C���O�����A���S�������͂��|���s���O�����ƌĂԁB���̃u���[�C���O�̗͂ɂ��A�K�X�͉E�����ɉ��������B�������A���d�d�������������i�ܗ��ʂ��傫���ꍇ�͋C�̗͊w�I�ȉ����������ł����A�A�[�N�W�F�b�g�X���X�^�Ɠ��l�Ƀ��o�[�m�Y���̂悤�Ȗ��L����̃m�Y����������\�����p�����邱�Ƃ������B

�@�@�@�@�@

�}1�@MPD�X���X�^�̓d���K�X�͊w���f��

MPD�X���X�^�����i�܂ɂ́A���i���\���悭�A�t�̒������\�Ȋ�K�X(�L�Z�m���A�A���S���Ȃ�)�A���f�A�A�����j�A�A�q�h���W���ȂNjC�̂��悭�p������B

MPD���i�̍쓮�́A���^�Ə����^�i�p���X�j�����邪�A�F���ɂ�����d�͎����A�p���X�^�A���Ȃ킿1(ms)���x�̕��d�i���̊ԁA�d���Ɠd���͂قڈ��j��Hz���x�̎��g���ŌJ��Ԃ��쓮���L�]�ł���B���d�d��10(kA)�A���d�d��100(V)�̂Ƃ��P(Hz)�œ��삳����A���ԕ��ϓd�C���͂�1(kW)�ƂȂ�A����̍��d�����z�d�r�p�l���ɂ�钼�ڋ쓮���\�ƂȂ�B�܂��A�p���X�^�ł͑�d�����d�ɂ�������炸�X���X�^�{�̂̐��₪�K�v�Ȃ��Ȃ郁���b�g������B

MPD�X���X�^�̓A�[�N�W�F�b�g�X���X�^�ƃC�I���X���X�^�̒��Ԑ��\�������A���̔䐄�͂�1000�`5000(sec)���x�ŁA���i������10�`40%���x�ł���B

�}2�@MPD�X���X�^�̍쓮�ʐ^

�}3�@MPD�X���X�^�̊T��

���_

�@ �䐄�͂̍���

���P�b�g���i�̔R����Ӗ�����䐄�͂͒ʏ�̉��w���i��2�`10�{�܂��͂���ȏ�ł���A���ǂ͓����F���~�b�V�����ł���Ȃ玞�Ԃ͂����邪���i�܂̑傫�Ȑߖ�ɂȂ�B

�A �G�l���M�[�����₷��

�@�@�@���z�d�r�ɂ��F���ɂ����ēd�͂������邽�߁A�n�\����G�l���M�[�����^�ԉ��w���P�b�g�ɔ�ׁA�L���ł���B

�B ���i������Ȃ�

�@1995�N�ɑł��グ��ꂽ���ʂ�4(t)��SFU(Space Flyer Unit)���x�̑�^�q�����A�]���̉��w���i�ł���q�h���W���X���X�^�i�䐄�͖�200(sec)�j�̐���80(N)�ʼn�������Ƃ��āA���i�܂̏���ɂ���Ď��g���y���Ȃ邱�Ƃ��l�����ĊȒP�ȉ����x�v�Z���s���ƕ\1��B���̏ꍇ���悻1�������˂��Ă����4.28(km/s)�̑��x�ɒB���邪���̂Ƃ���3527(kg)�܂菉���d�ʂ̂قƂ�ǂ𐄐i�܂Ƃ��Ďg���ʂ����Ă���B�����3(kW)�̓d�C���i�i�䐄�͖�3000(sec)�A���͖�120(mN)�j�ʼn�������ƁA1����̎��_�ł͂킸��2.6(m/s)�̑��x�ɂ����Ȃ����A����������4.21�N�ԑ�����Ή��w���i�Ɠ������x4.28(km/s)��542(kg)�̐��i����œ��B����B���̂悤�ɓd�C���i�͂���߂Ď��Ԃ������邪���i������w���i�̉����̂P�ł��ށB

�\1�@4(t)�̉F���D�����w���i�Ɠd�C���i�ʼn���

�C �F�����ɗD����

�@�@�@�d�C���i�͉��w���i�Ɣ�ׂĐ��i������Ȃ��̂ŁA�F����Ԃɕ��o����鐄�i�܂̒~�ϗʂ����Ȃ��Ȃ�A�F�����Ƃ����ϓ_����l���Ă��D��Ă���B

���_

�@ ���͂�������

�@�@�F���œ����錻��̓d�̓��x����1(kW)���x�ł��邱�Ƃ��l������ƁA�d�C���i�͉��w���i�Ɣ�ׂĂ���߂Ēᐄ�͂̃��P�b�g���i�ł���A�ł��グ�p�⌎�E�f���Ƃ̃����f�u�[�̂悤�ɏu���͂�v��������ʂɂ͕s�����ł���B

�A �M���x���Ⴂ

�d�C���i�����w���i�Ɣ�ׁA�J�����̂��̂������A���ڎ��т����Ȃ��̂ŁA�M���x���܂��������B

���p��

�E 1981�N�A���łɂ������̒e����s�ɂ��쓮�������o���A�����j�AMPD�X���X�^���F���Ȋw�������ɂ����MS-T4�u�����v�l�H�q���ɓ��ڂ���X�s�����[�g�ύX�̉F���������s�����B

�E 1983�N�A�F���Ȋw��������NASA�����ɂ��Spacelab-1��SEPAC(Space Experiment of Particle Accelerators)�����ŃA���S��MPD�X���X�^���d�q�r�[�����a�p�̃v���Y�}���Ƃ��ĉF���������ꂽ�B

�E

1995�N�A�F���Ȋw�������A�F���J�����ƒc�A���l�F�������V�X�e�������J���@�\�̋����v���W�F�N�g�ł������Ďg�p�^�l�H�q���ł���SFU(Space Flyer Unit)�Ƀq�h���W��MPD�X���X�^�����ڂ���A�O����œd�C���i�V�X�e���Ƃ��ĉF�����؎������������ɍs��ꂽ�B���̎����Ŏg�p���ꂽMPD�A�[�N�W�F�b�g���p���X�^�ŁA�U(kA)�̃A�[�N���d�ɂ���Đ��i�܂��v���Y�}��Ԃɂ��A���̎���ɂ���Đ����郍�[�����c�͂Ńv���Y�}���������˂���B�O����ł�SFU(Space Flyer Unit)������Ǝ��ōő�430(W)�̓d�͋������A��150(��sec)�̃p���X����d��0.5�`1.8(Hz)�ŌJ��Ԃ��B�������͂͂P�p���X������̃C���p���X�Ƃ��Ė�3.6(mN�Esec)�ł���B

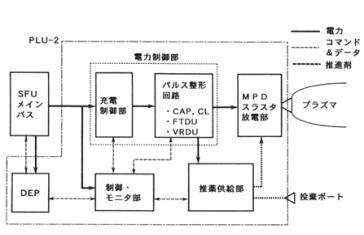

�}4�@EPEX�V�X�e���̃u���b�N�}

�}5�@EPEX�̓��ڏ�

�����v��

�����\�ȓd�̓��x����10(kW)�N���X�̃X���X�^�̊J���������s���Ă���B

MPD�X���X�^�͑�d�͂�K�v�Ƃ��邽�ߌ��݂̂Ƃ���͂܂����p������ɂȂ肻���ł��邪�A�ŋ߂͂���܂ł̊�b�I�Ȍ����ƂƂ��ɁA�߂������̃~�b�V�����Ƃ��đ�K�͂ȋO���ԗA���A�L�l�f���T���Ȃ�MPD�X���X�^�łȂ��Ă͎����ł��Ȃ��~�b�V�����̂��߂ɁA�d�̓��x������10(kW)�N���X�̃X���X�^�A���^�y�ʂ̃p���X�^�X���X�^�V�X�e���̊J���A���^�X���X�^�̑ϋv���̌����i�߂Ă���B

�@NASA�ł�SEI(Space Exploration Initiative)�v���O�����̈�Ƃ���NASA-GRC��JPL�̋��͂ōs���Ă���MW�N���X��MPD�X���X�^�͂��̌�A���V�A�̃��X�N���q������100(kW)���^MPD�X���X�^�̌����J����JPL�ƃv�����X�g����w�������p���ł���BNASA-GRC��0.1�`1(MW)�̘A�����A1�`10(MW)�̃p���X�쓮MPD�̊�b�J�����n�߂��Ƃ���ł���BNASA�ł͏����̉F���p���q�F���d��z�肵���������n�܂��Ă���B

�}6�@200(kW)��MPD�X���X�^

���⑫

�E

�A�[�N���d�F�Ⴂ�C���̋C�̂̒��A�܂��͑�C���̓d�ɂɋ����d�����Ȃ����Ƃ��A2�̓d�ɂ̊Ԃɔ�������A���I�ȕ��d�̂ЂƂB�������ƔM�������B�A�[�N(�~��)���������錴���́A�d�ɂ̊Ԃ̋C�̕��q�⌴�q�������d���ɂ���đ�ʂɃC�I��������A�v���Y�}������B�v���Y�}�̂Ƃ��ēd�����Ȃ���A�C�̕��q���N���邱�ƂŔM�ƌ�����������B���d�͂����ɕ��̓d�ɂ��琳�̓d�ɂɓd�q���ړ����邱�Ƃł����邪�A���̃C�I�������̕����Ɉړ����邱�Ƃł�����ꍇ������B�C�I���̏Ռ��œd�ɂ͂��Ȃ�̔M���ł邪�A���̓d�ɂ̂ق����M�����B���̗��R�͐��̓d�ɂɏՓ˂���d�q�̂ق����傫�ȃG�l���M�[�������Ă��邩��ŁA�ʏ�̑�C���ł�����A�[�N�ł́A���̓d�ɂ̉��x��3500��C�ȏ�ɂ��B����B�A�[�N�̂͂������M�́A�n���������ɂ����ޗ����Ƃ������߂̓���ȗn��F�ɂ悭���p����Ă���B

�E �䐄���F���i�ܗ��ʂɑ��鐄�͂̑傫���Ń��P�b�g�G���W���̍ł��d�v�Ȑ��\�B��`�́u����/(���i�ܗ��ʁE�d�͉����x)�v�ŁA�P�ʂ�(sec)�B�m�Y���̓K���c�������肷��A�u�r�C���x���d�͉����x�Ŋ��������v�Ƃ��������I�ȈӖ������B�܂��A�P�ʏd�ʂ̐��i�܂ŒP�ʐ��͂�������������b���Ƃ����ߏo����B

�E

���i�����F�d�C���i�@�ɓ��������d�͂��ǂꂾ�����͔����̉^���G�l���M�[�ɕϊ��@�@���ꂽ����\�����́B

�E

���͖��x�F���ˌ��P�ʖʐς�����̐��́B

�E �q�h���W���F���@�������̈��ŁA�������� H2NNH2 �ƕ\����鋭����B�A�����j�A�Ɏ����h���L�������F�̉t�̂ŁA��C�ɐG���Ɣ�������B���Ɉn�B�����Ҍ����������A�������₷���B���ΐ�������A���P�b�g��q��@�̔R���Ƃ��ėp������B�퉷�ł̕ۑ����\�ł��邽�߁A���V�A�Ȃǂ̃~�T�C���̔R���A�l�H�q����F���T���@�̎p������p�̔R���Ƃ��Ă��g���Ă���B

�Q�l�����E�T�C�g

�E

�I�؋���A�r��`���@�u�d�C���i���P�b�g����v�@������w�o�ʼn�

�E

�������N�A��؍O��@�u���P�b�g�G���W���v�@�X�k�o�Ŋ������

�E

�F���q���J���@�\(JAXA)�@ http://www.jaxa.jp/

�E �A�����J�q��F��(NASA)�@http://www.nasa.gov/externalflash/nasa_gen/index.html

�E �t���[�S�Ȏ��T�u�E�B�L�y�f�B�A�v�@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8