■ 超電導の歴史

超電導関連年表

1911年:水銀の電気抵抗が4.2K(-268.8℃)以下で消失することを発見。

1933年:超電導体に強い反磁性があることが明らかになった。(マイスナー効果)

1957年:超電導の仕組みが解明される。(BCS理論)

1962年:超電導の量子論を発展させ,ジョセフソン効果が発見される。

1986年:高温超電導体が発見される。

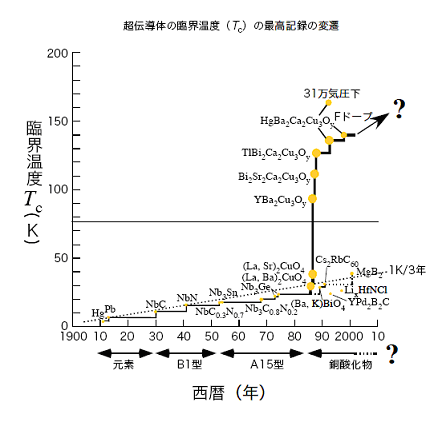

高温化への歴史

1911年にオランダの物理学者オンネスが,水銀の電気抵抗が4.2K(-268.8度)以下で消失することを発見した。

これが超電導の歴史のはじまりである。

1933年にはドイツのマイスナーとオクセンフェルドが,超電導体に強い反磁性があることを明らかにした。

これがいわゆるマイスナー効果である。

1957年,超電導の仕組みを解明したのはアメリカの物理学者バーディーン,クーパー,シュリーファーであった。

その理論を3人の頭文字を取ってBCS理論と呼んでいる。

BCS理論は超電導を量子力学の現象(量子論)として扱い

量子現象のマクロレベルでの出現という超電導の驚くべき本質を見事に説明した。

しかしその一方で,BCS理論の枠内であるかぎり,その超電導転移温度は40K(-233℃)を越えないであろうという

残念な予測も導き出されていた。(この温度は「BCSの壁」と呼ばれていた。)

1962年イギリスの物理学者ジョセフソンは超電導の量子論を発展させ,

薄い絶縁体層で隔てられた2つの超電導体を電場か磁場の中において電流を流すと,

電流に振動が発生することを予言した。

やがてこの振動は実験で確かめられ,ジョセフソン効果と呼ばれるようになった。

BCS理論で予測されていたように,発表後30年間は,多くの研究者の努力にも関わらず,

この予測を越えるような超電導体は残念ながら見つからなかった。

ところが1986年,ベドノルツとミュラーにより銅を含む酸化物が30K(-243℃)という転移温度を示すという

驚くべき報告が発表され,世界中で一斉に銅酸化物超電導体の研究が始まった。

そしてそのわずか3か月後には,Y系と呼ばれる銅酸化物において,

転移温度はついにBCSの壁を打ち破り92K(-181℃) という温度にまで到達した。

下の図を見ても銅酸化物超電導体の発見がいかに驚くべき発見であり,

この分野の研究者にどれほどの衝撃を与えたかを想像することができるだろう。

ちなみに,現在の転移温度の最高記録はHg系の銅酸化物において150K(-123℃)(高圧下)となっている。

1986年までは金属が超電導の主役であったが,1986年に酸化物(絶縁体)の超電導体が発見された。

またYBa2Cu3Oyによって液体窒素(-196℃)で超電導の実験ができるようになった。

.gif)