For Prospective Students 配属希望の方へ

教授からのメッセージ

渡邉 高志

Professor

Department of Biomedical Engineering

Tohoku University

配属を希望する学生の皆さんへ

私たちの研究室では、運動機能に障害のある患者さんの支援と不便の解消を目標に、機能的電気刺激(FES)技術と運動センシング技術を応用して、運動機能麻痺者の運動制御と運動再学習を実現する技術の生体医工学的研究に取り組んでいます。生体は、非線形性、時変性、冗長性、個人差のある複雑なシステムです。このような複雑な生体システムを制御し、運動再学習を実現するためには、患者さんの運動機能を計測・評価する技術も必要です。

皆さんが取り組む課題は、未知の分野です。正解は誰も知りませんし、正解は一つとは限りません。そのため、研究は、一度で成功することはほとんどありません。失敗にめげずに、何度もチャレンジすることで、目標に近づき、さらに、生体の未知のメカニズムの解明にもつながると思います。

これまでに学んできた知識をベースに、自分で方向性を考え、積極的に活動することを期待しています。

よくある質問 (Q&A)

研究室に配属されるために必要な予備知識はありますか?また、研究室で得られる知識はありますか?

必要な知識

- FES: 配属時点では特に必要な知識やスキルはありません。研究を進める中で、システム制御や筋骨格・神経に関する専門知識が必要になりますが、これらは論文を読むなどを通して、入ってから学ぶことができます。

- 歩行: この分野専門の授業はありませんので、論文を読みながら知識を身に着けていく形になります。研究では、センサで計測したデータの分析・解釈が中心となります。そのため、機械学習やプログラミングといった情報系の知識・技術や、統計学の知識があると、研究を進めるうえで非常に役立ちます。

得られる能力

- スキル: 神経疾患やそれに関する医学的知識が自然と身につくとともに、モデリング・プログラミング・統計分析等の包括的なスキルを得ることになります。

- マインド: 自主的に研究を進めていくメンタリティが身に付きます。テーマが与えられるタイプの研究室ではないため、自分から知識を集め、先輩等と協力して研究を進めていく積極性が求められます。うまく先輩や教授を頼る(利用する)能力も身につくかもしれません。

コアタイムはありますか?

平日の午前9時から午後6時までが、研究室の基本的な活動時間とされています。ゼミやミーティングなど、原則参加が必要な研究室全体の活動はこの時間帯に優先して行われます。

ただし、この時間に常に研究室にいなければならないという厳しい決まりはありません。定例の集まりなどを除き、学生は各自の裁量で自由にスケジュールを立てて研究を進めています。

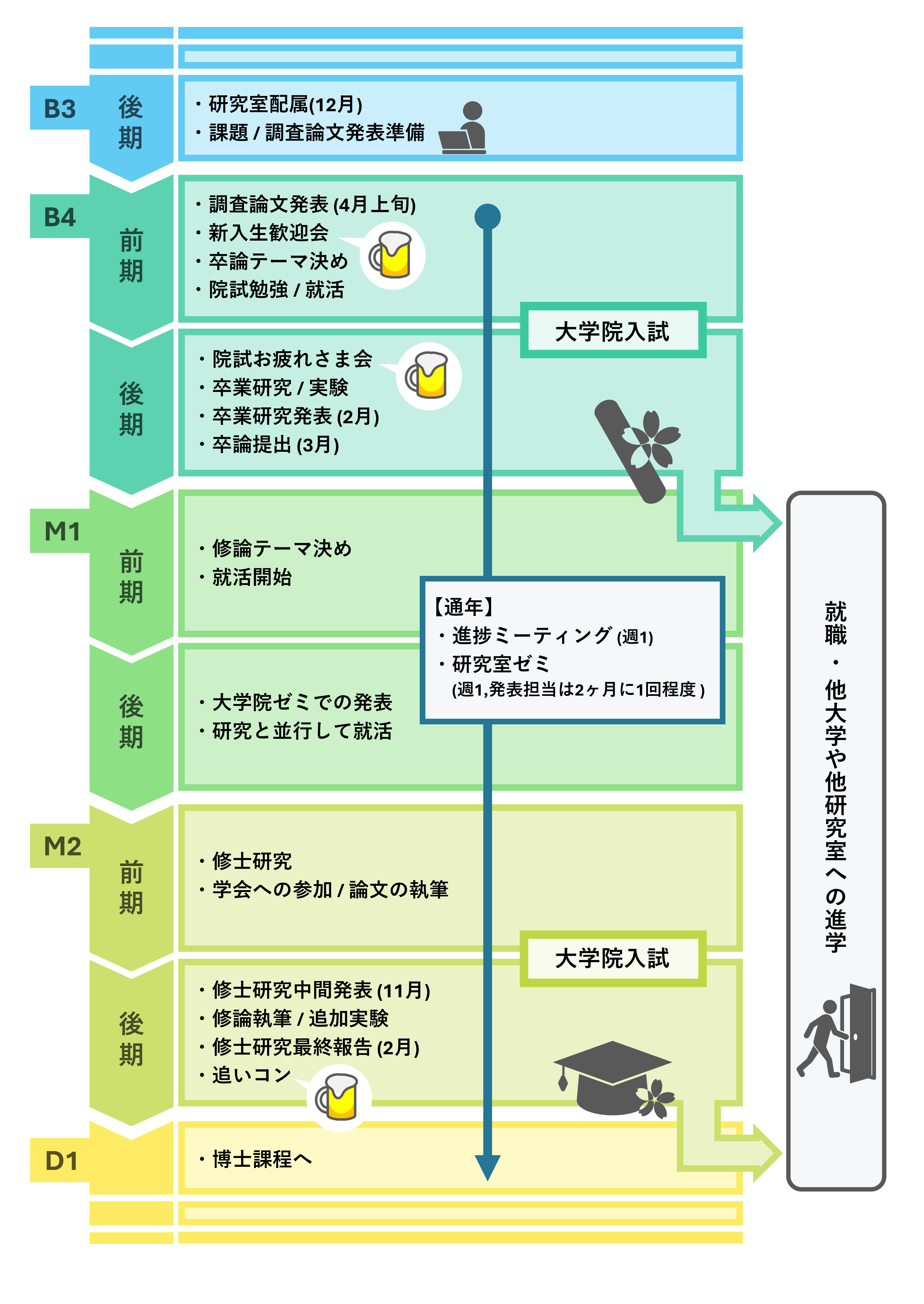

配属から卒業までのスケジュールを教えてください。

以下は配属~卒業までのスケジュールの一例です。

主な就職先はどこですか?

過去の就職先:

キヤノンメディカル、東芝、PHCホールディングス、富士通、三菱電機、村田製作所、SMBC日興証券、ファナック、特許庁、コーエーテクモホールディングス、日本製鉄、島津製作所、日立製作所、アドバンテスト、マニー 等

研究内容はなんですか?また、学生が行う実際の研究テーマはどのようなものですか?

Researchページをご覧ください。

研究室の雰囲気について教えてください。

教授について

-

研究の進め方を細かく指示することはなく、学生一人ひとりの自主性を尊重するタイプです。自主的に質問や相談をすれば、時間をかけて丁寧に指導してくれます。そのため、研究に対してある程度の積極性を持って取り組む姿勢が求められます。

研究室について

-

良くも悪くも学生個人の裁量が大きい、自由でリラックスした雰囲気が特徴です。厳格なルールは少なく、自分のペースで研究を進めたい人にはおすすめの環境です。そのため、研究室の「色」は毎年在籍するメンバーによって少しずつ変化します。メンバー間では定期的な飲み会やスポーツイベントもあり、縦と横のつながりは程よく保たれています。

他団体や大学との交流はありますか?

過去には医療機関と協同して研究データをとっていました(コロナウイルスの影響で制限が厳しくなって以来、ある程度しっかりした研究でないと臨床でのデータ取りは難しいかもしれません)。その他にも必要に応じて、当研究室にない設備を使うために他研究室と協力したり、テーマに関連した教授に話を聞きに行く、などの例があります(自分でアポを取って行きます)。提携している海外大学との合同ゼミも定期的に行われます。