お知らせ

-

- 2025/04/28 2025年度の情報を反映させました

- 2025年度の情報を反映させました

-

- 2024/04/23 2024年度の情報を反映させました

- 2024年度の情報を反映させました

-

- 2023/07/24 2023年度の情報を反映させました

- 2023年度の情報を反映させました

-

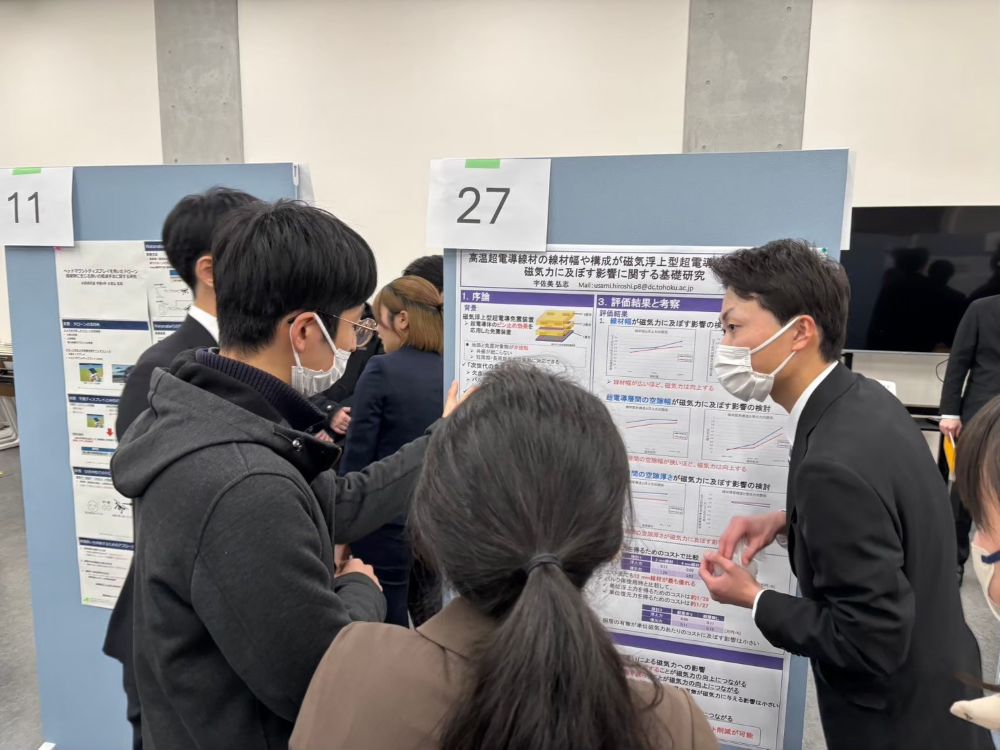

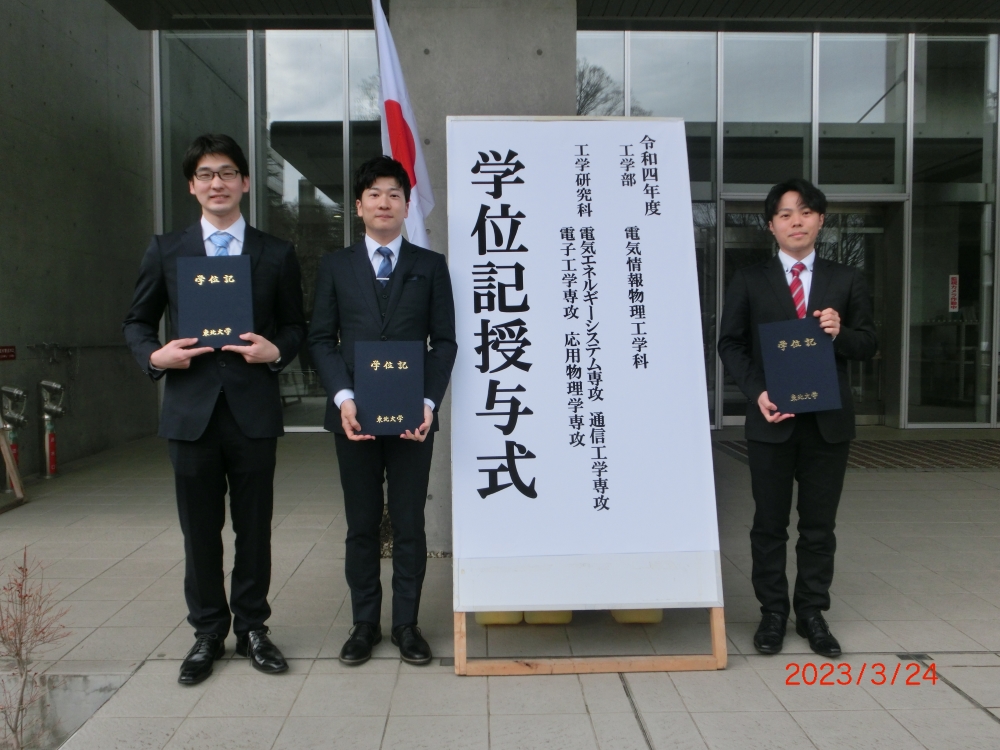

- 2023/02/01 アルバムページを更新しました

- 2022年度のイベント写真を掲載しました

-

- 2022/09/13 津⽥・⻑﨑研究室ホームページをリニューアルしました!

- 津⽥・⻑﨑研究室ホームページをリニューアルしました!

-

- 2022/06/17 津⽥・⻑﨑研究室Twitterを開設しました!

- 研究室情報などつぶやきますのでフォローよろしくお願いします。

ツイート

研究室について

本研究室は、電力・医療・産業・宇宙など、幅広い分野の超電導応用に関する研究に加えて、将来の持続可能な社会を実現するために、再生可能エネルギー・水素を活用したエネルギー貯蔵システムの研究を行っています。

本研究室にはコアタイムは無く、時間に縛られず各自が己のやるべき事を一生懸命にこなしています。研究室内のイベントも多く、それぞれが充実した研究室生活を送っています。他大学や高専からの学生も積極的に受け入れています。興味のある方はぜひ一度見学にお越しください。

見学を希望の方は⻑﨑:

yoh.nagasaki.b2[at]tohoku.ac.jp

まで連絡をお願いします。

研究内容

電力分野

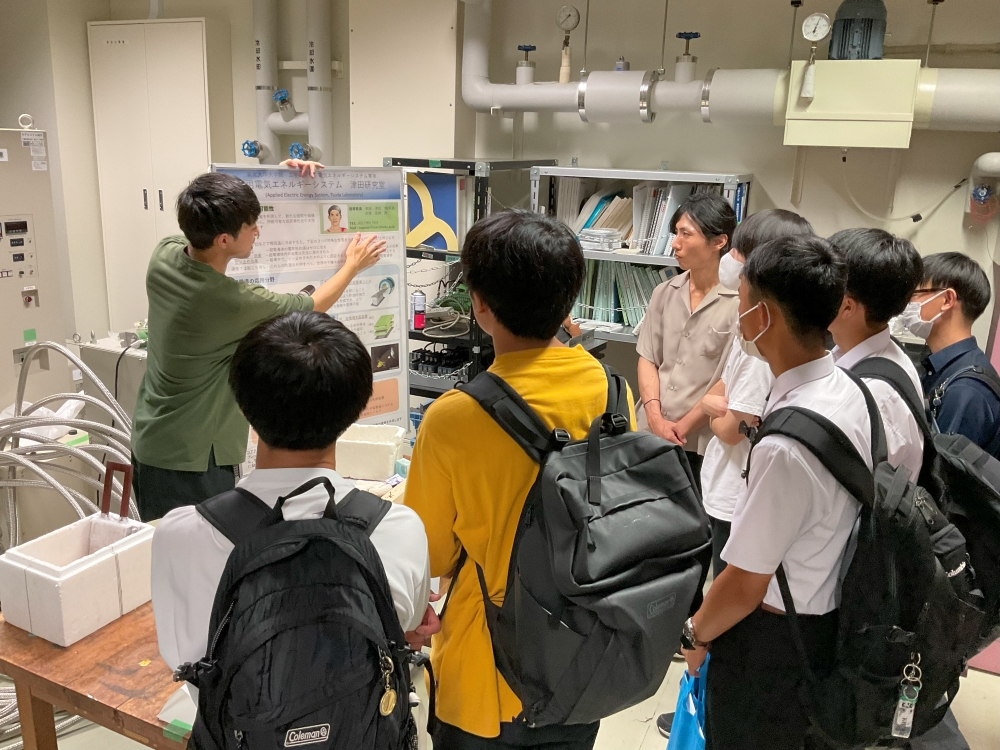

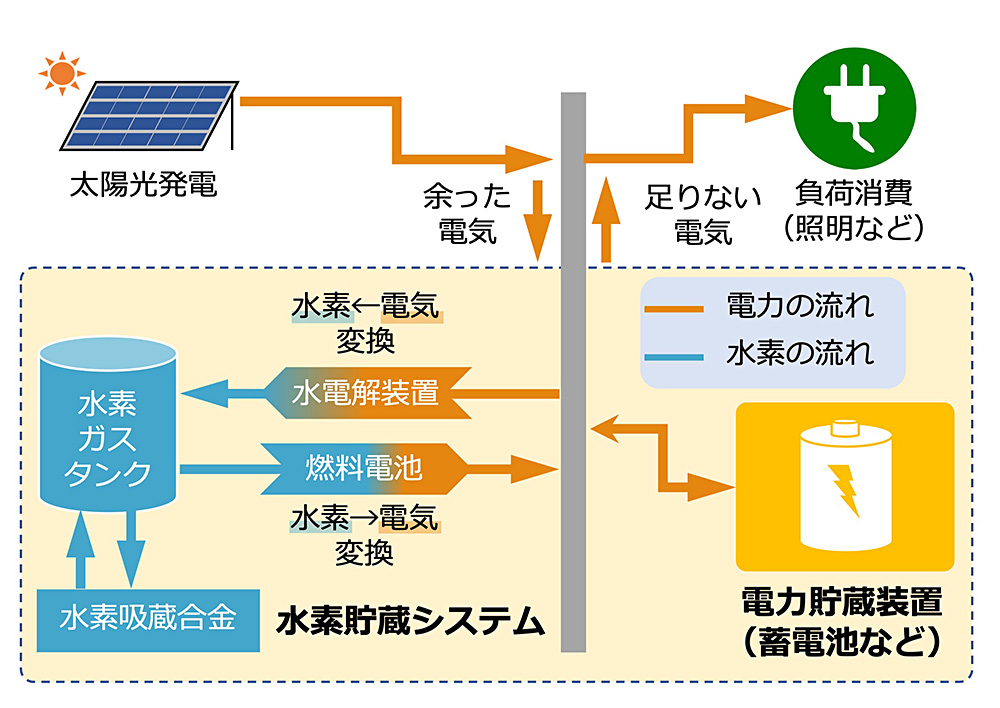

- 再生可能エネルギーを有効利用でき、かつ、高品質な電力を供給できる

電力・水素複合エネルギー貯蔵システム -

持続可能な社会の

実現を目指して近年、脱炭素化に向け再生可能エネルギー電源の普及が進んでいます。

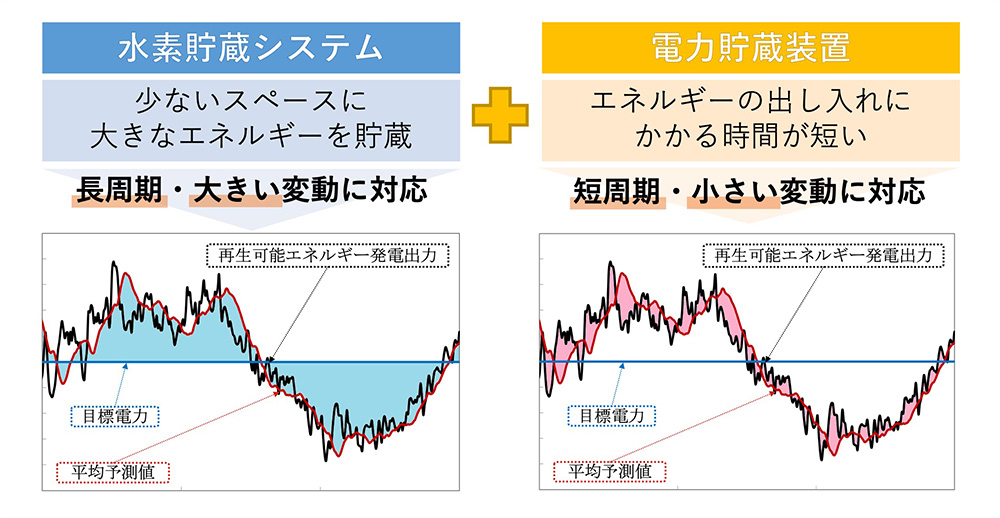

しかし、再生可能エネルギー電源は発電出力が不安定であり、電力需要とのバランス調整が困難になります。そこで、私たちは電力を即時に貯蔵・放出が可能であり、災害などの非常時においても安定して電力供給できる「電力・水素複合エネルギー貯蔵システム」を提案し、再生可能エネルギー電源の導入促進に向け研究を進めています。

当研究室の実験設備

(20KWモデルシステム)

電力・水素複合エネルギーシステム

電気と水素の分担

- 低損失で大電力を送電可能な超電導電力ケーブル

-

⼤規模再エネの⻑距離

電力伝送を目指して風は、クリーンかつ限りないエネルギーであることから、風力発電の利用に注目が集まっています。

特に現在、⼤規模洋上風力発電の導入が検討されています。洋上風力発電には、発電した電力を陸上に送電するための⻑距離海底送電ケーブルが必要となります。私たちは、銅ケーブルに比べて低損失かつ⼤容量送電が可能な超電導電力ケーブルを洋上風力発電の海底送電ケーブルに適用することを考えて、超電導電力ケーブルの研究を進めています。

- 超電導コイルを利用した非接触給電システム

-

⼤電力の非接触給電の

実現を目指して近年、小容量から⼤容量に至るまで様々な非接触給電システムが検討されています。

これまでは、IC・モバイル機器など、高周波・小容量での伝送が主流でしたが、脱炭素社会実現に向けたゼロエミッション車両の普及に伴い、安全・簡便な非接触給電システムでの⼤容量給電が求められています。そこで私たちは、⼤電流通電が可能な高温超電導コイルを非接触給電システムに適用することを提案し、低周波・⼤容量給電の実現を目指して研究を進めています。

医療分野

- MRIにおける画像の高精細化のための、高磁場・高安定な超電導マグネット

-

がんの早期発見を目指して

高温超電導体を用いたMRIは従来の低温超電導体を用いたMRIに比べ、高磁場化によって高解像度化することができ、実用化が期待されています。

また、高温超電導体は液体ヘリウムではなく液体窒素による冷却が可能なため、冷却コストの低減も期待できます。しかし、高温超電導体はその特性から、外部のじょう乱によって超電導状態から常電導状態へ戻ってしまうクエンチ現象が局所的に発生してしまうため、クエンチ検出が難しく、実用化に至っていません。

そこで私たちは、クエンチ現象の発生要因の解明や効果的なコイルの保護方法の確立に挑戦しています。

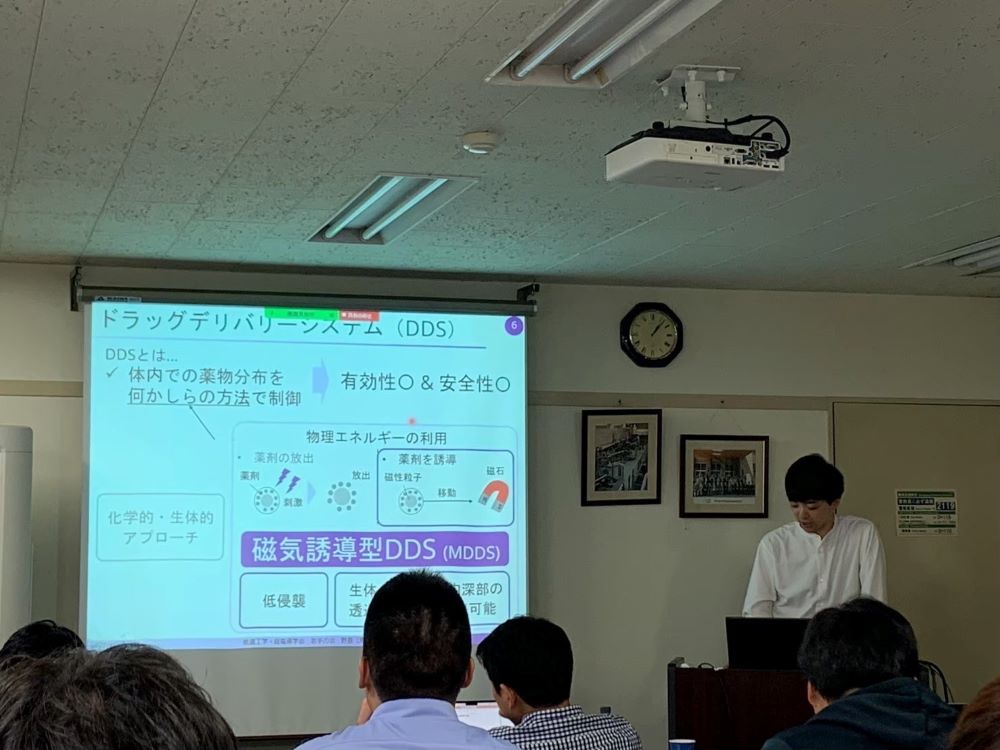

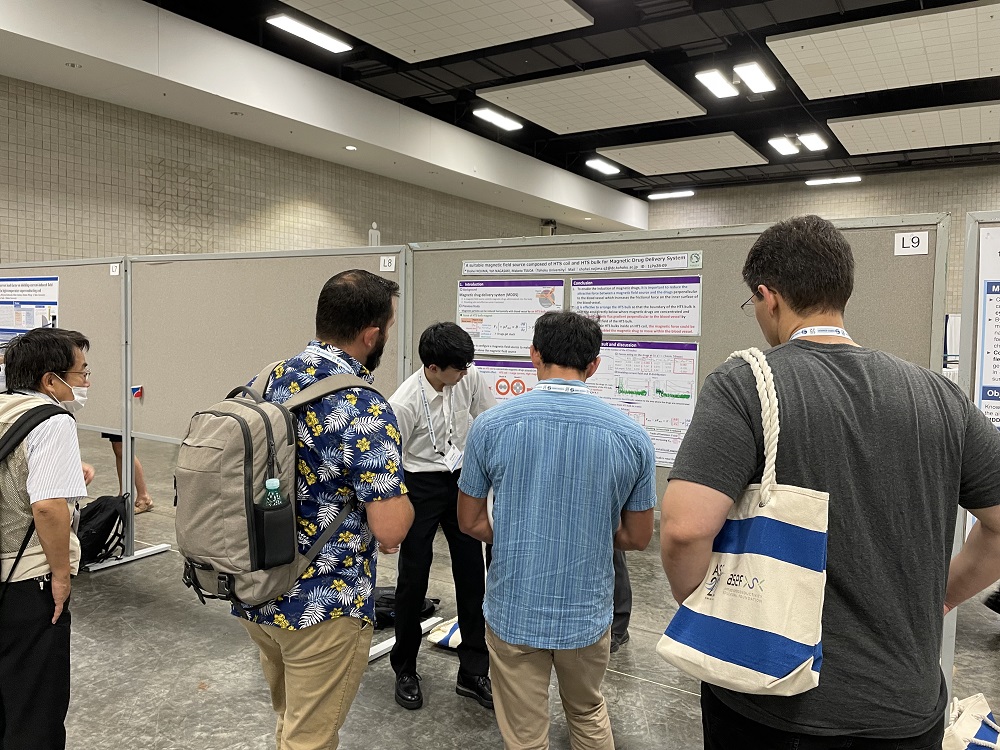

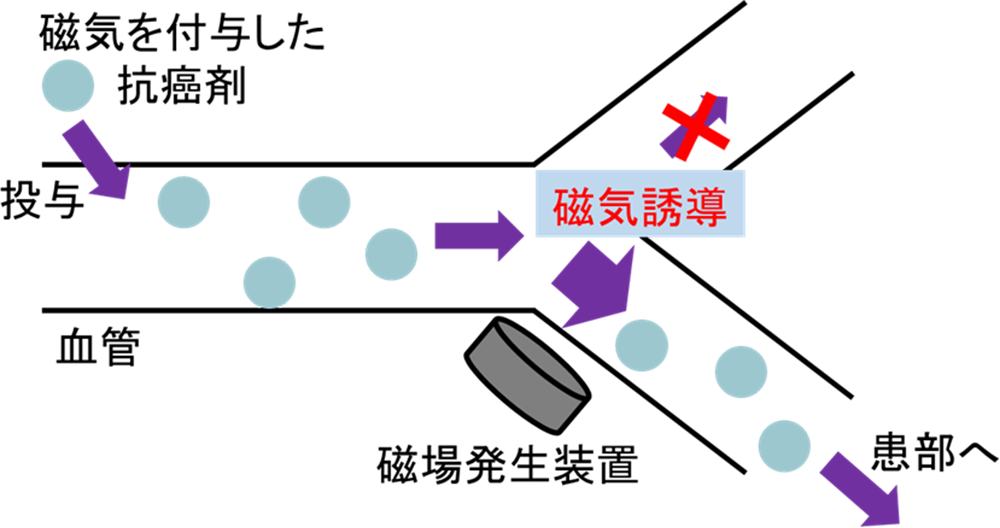

- 安全かつ有効的な癌治療を提供する、磁気誘導型ドラッグデリバリーシステム

-

安全かつ有効的な

癌治療に向けて従来の癌治療法の中で、安全かつ有効的なものは存在しません。

一方、物理エネルギーの磁気とドラッグデリバリーシステムを組み合わせた、磁気誘導型ドラッグデリバリーシステムは安全かつ有効的な癌治療を提供できると考えられています。しかし、この治療システムを実現するには、薬剤を誘導、集積するために用いる、⼤きな磁束密度勾配を作ることができる磁場発生装置が必要不可欠です。

そこで、私たちは、超電導体を用いて、⼤きな磁束密度勾配を作ることができる磁場発生装置の開発に挑戦しています。

産業分野

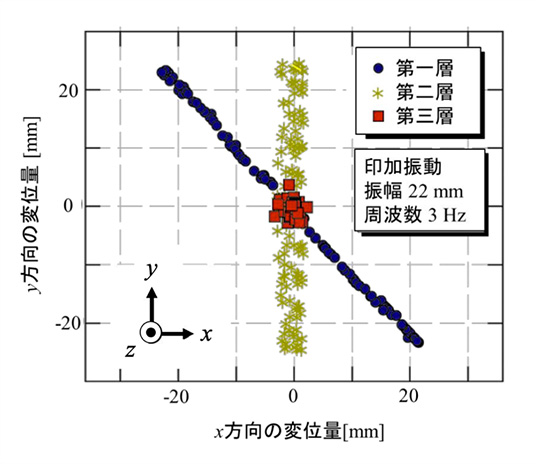

- 超電導のピン止め効果を応用した磁気浮上型超電導免震装置

-

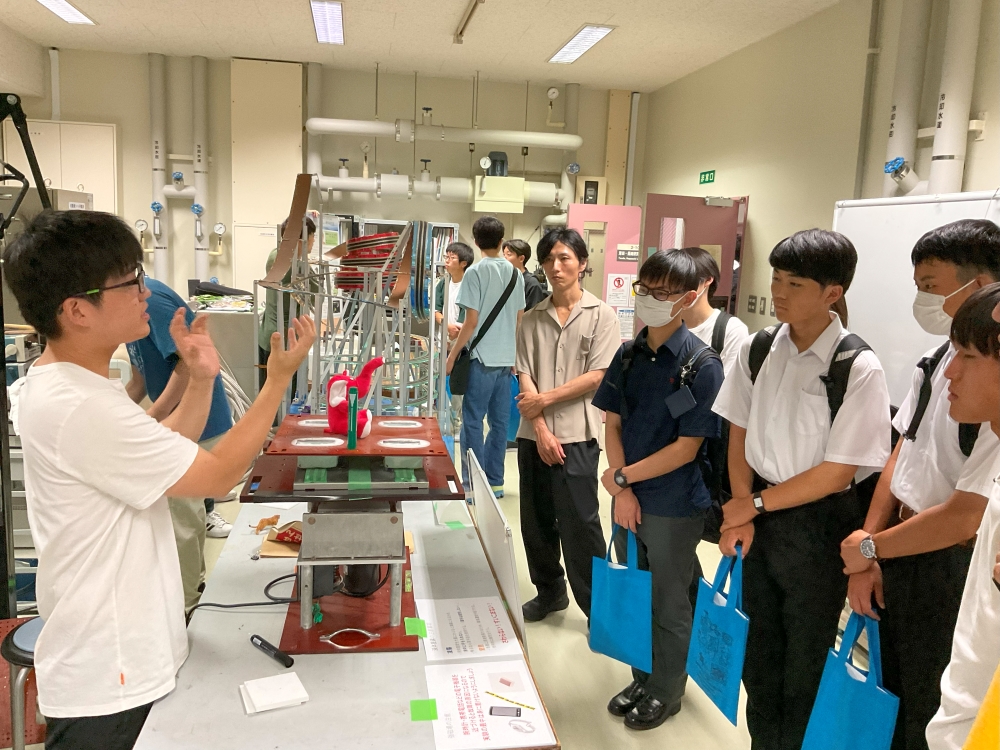

地震の被害が無い国へ

私たちの住む日本は地震が非常に多い国であり、世界で発生する地震の10%以上が日本で起こっています。私たちは、地震の影響を受けない技術として、超電導体の性質を利用して浮上し、振動を一切除去してしまう磁気浮上型超電導免震装置について、研究を行っています。

磁気浮上型超電導免震装置は3層構造になっており、各層間でx・y方向の振動をそれぞれ除去し、最上部の3層目に水平振動が伝わらないようにしています。

私たちの研究の目標はこの技術の実用化であり、将来的には建築物のような⼤きな対象物の浮上も目指します。

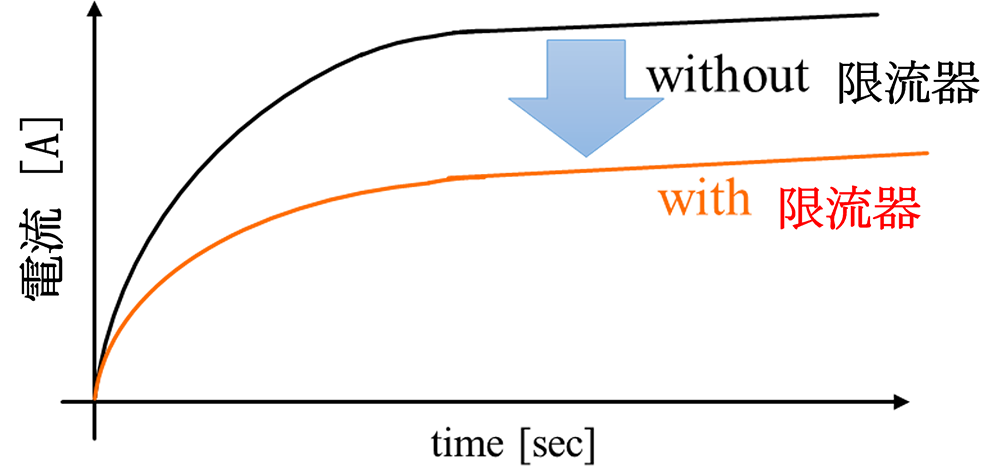

- 事故電流を短時間で限流・遮断するための超電導直流遮断システム

-

事故時における被害

拡⼤抑制を目指して今後、再エネ電源の導入促進に伴い、直流送配電システムが主流となると考えられます。

しかし、直流電流はそのままでは電流値が0になることがないため、電力事故発生時に速やかに遮断するために高度な技術が必要となります。

そこで、私たちは電力事故発生時に、⼤容量直流電流を確実かつ速やかに遮断するために、超電導を利用した限流・遮断システムの開発を目指し研究を進めています。

宇宙分野

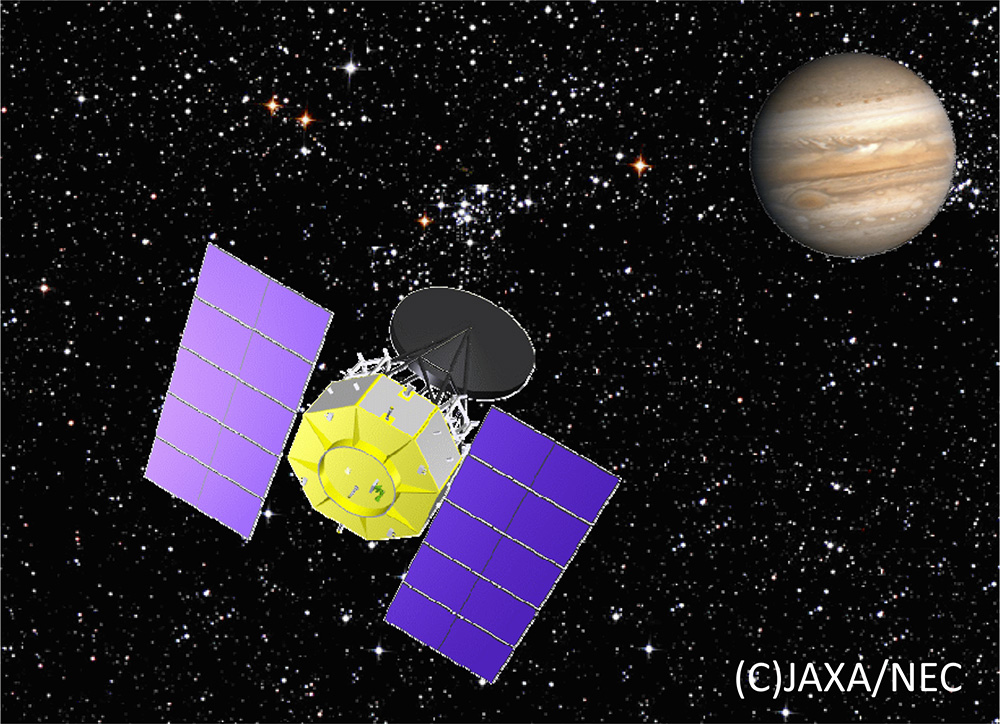

- 超電導コイルを利用した次世代宇宙推進システム・磁気プラズマセイル

-

木星以遠の宇宙探査を目指して

現在主に用いられている化学推進・電気推進に代わる宇宙推進システムとして、太陽からの自然エネルギーを利用するシステムが提案されています。

その一つが太陽風を利用する磁気プラズマセイルです。磁気プラズマセイルでは超電導コイルによって発生した磁場を帆(セイル)として太陽風を受け止め推進力を得ることが出来ると考えられています。

私たちは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で磁気プラズマセイルの実現を目指して研究を行っています。

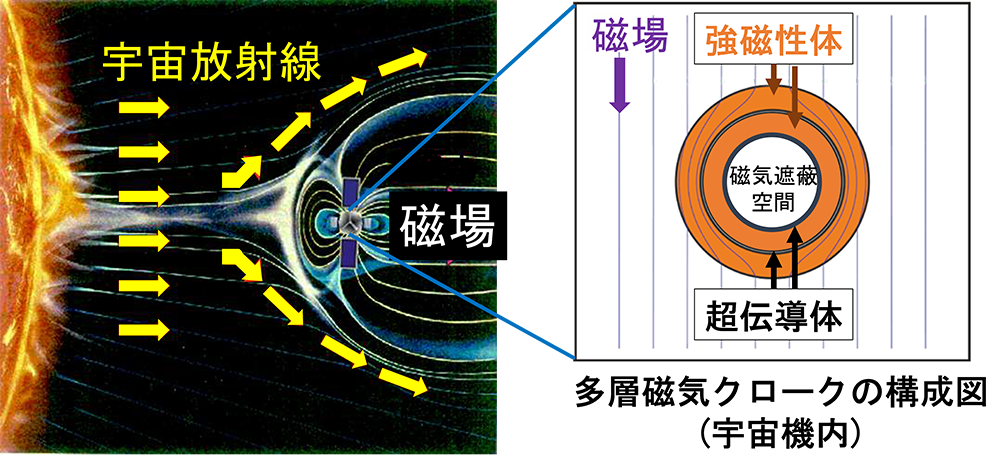

- 宇宙機を宇宙放射線から守るための超電導磁気シールド

-

安全な宇宙開発を目指して

宇宙空間には宇宙放射線が飛び交っており、宇宙飛行士は人体の被爆限度を越えることがないよう宇宙空間での活動を行ってきました。しかし将来の有人⽕星探査など⻑期宇宙飛行では、宇宙放射線による被曝限度を超えてしまうなどの問題があるため、宇宙放射線シールドの研究開発が進められています。

しかし宇宙放射線シールドは、その内部に強磁場を常時作るため、宇宙機搭載機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。そこで強磁場を遮蔽する装置として、超電導磁気シールドが提案されています。私たちは、高温超電導体を用いた電磁誘導型超電導磁気シールド・磁気クロークの設計指針の確立や、性能向上に挑戦しています。

メンバー

教 員

- 津田 理 教授

- researchmap

- makoto.tsuda.d3[at]tohoku.ac.jp

-

1967年1月15日生

1995年早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了

早稲田大学助手、MIT客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員等)、早稲田大学理工学総合研究センター客員講師、山口大学助手、山口大学助教授、東北大学助教授(准教授)を経て、2012年より東北大学教授。

主として、超電導応用機器・システム、エネルギー貯蔵システム、再生可能エネルギーの有効活用に関する研究に従事。

低温工学・超電導学会、電気学会、電気設備学会会員。

工学博士

- 長﨑 陽 准教授

- researchmap

- yoh.nagasaki.b2[at]tohoku.ac.jp

-

1988年6月生

2015年京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了

NASA Ames研究センター研究員(日本学術振興会海外特別研究員)、東北大学助教を経て、2022年より東北大学准教授。

主として、超電導の宇宙応用や電磁現象解明、水素エネルギー貯蔵の研究に従事。

| 職員 | 向井 紀彦、菱田 桃子 |

|---|

学 生

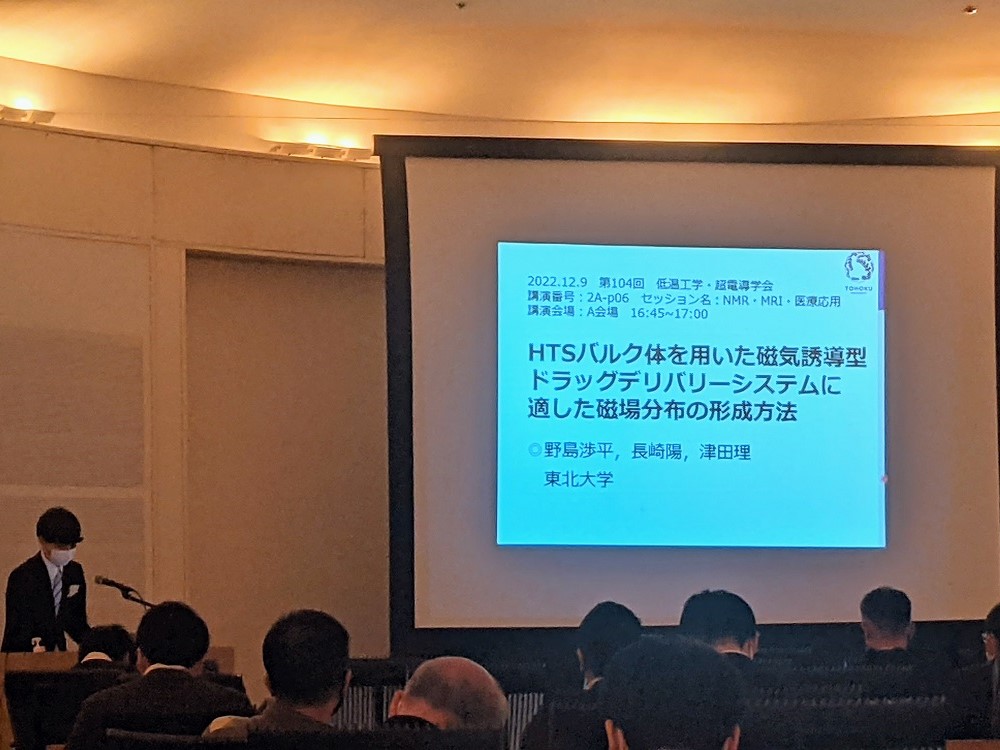

| PhD | 野島 渉平 |

|---|---|

| M2 | 淡路 怜、長船 夏輝、佐々木 飛龍、羽多野 椋太、秦 優作、柴田 悠翔 |

| M1 | 小菅 誠也、冨士原 顕真、森 真澄 |

| B4 | 王 宇靖、太田 朝陽、加藤 大暉、佐々木 捷二、鈴木 啓仁 |

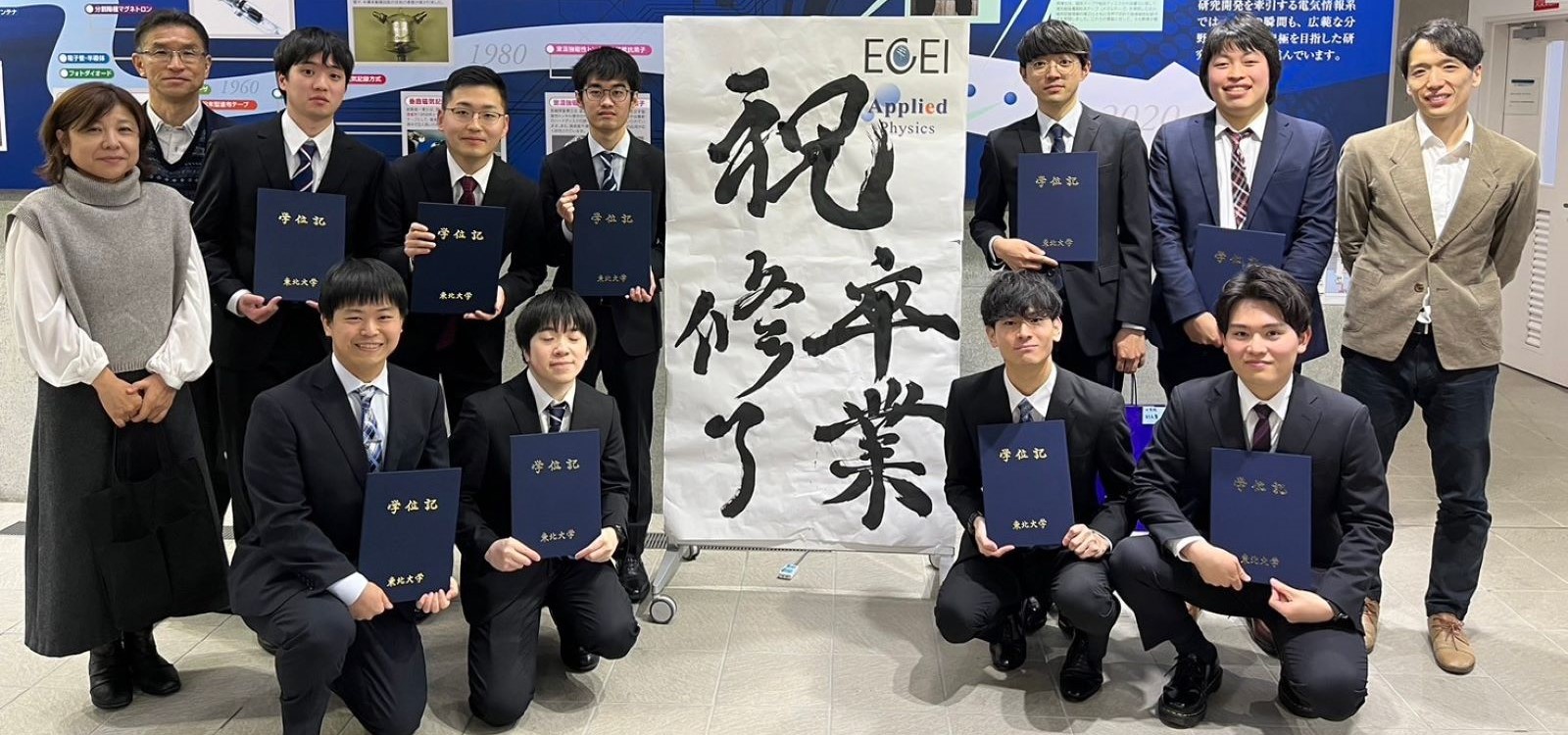

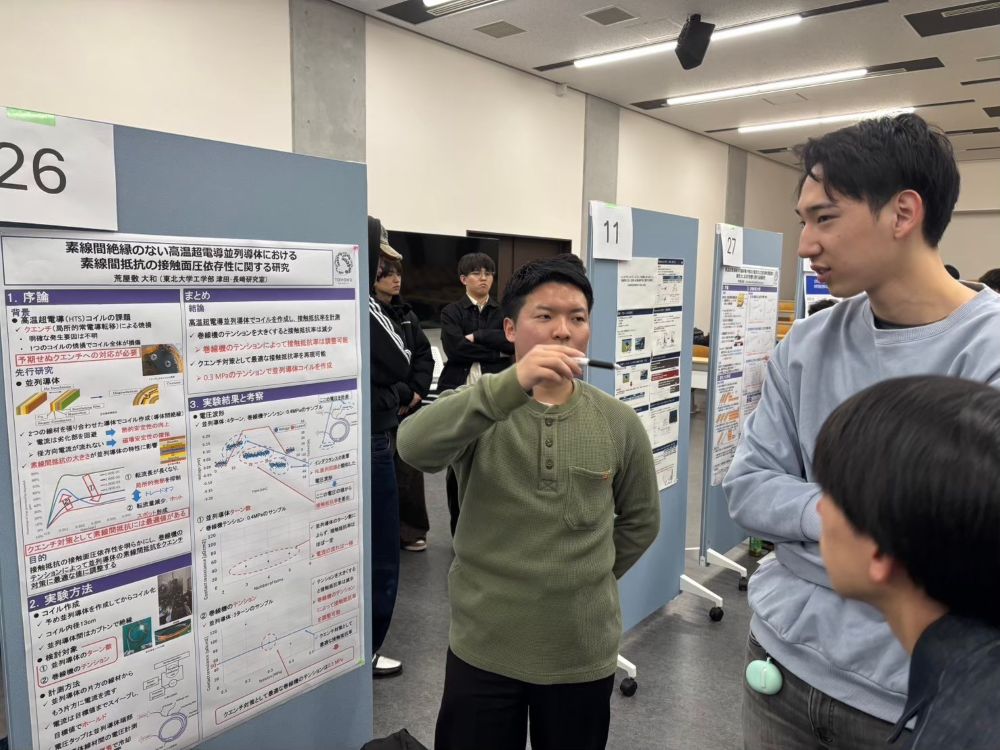

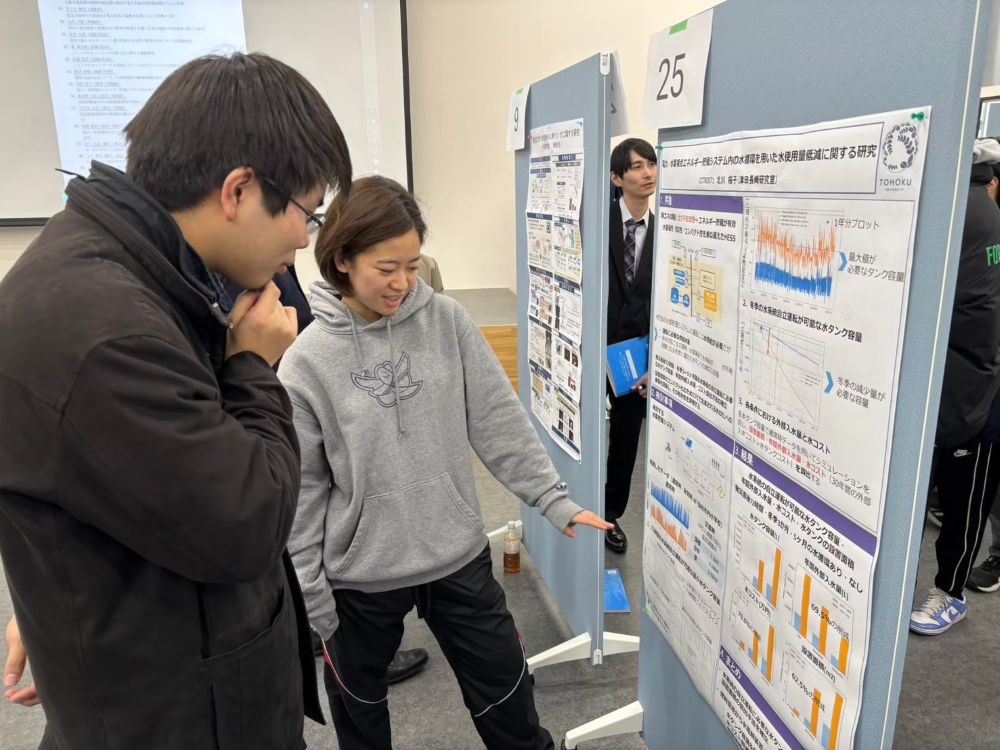

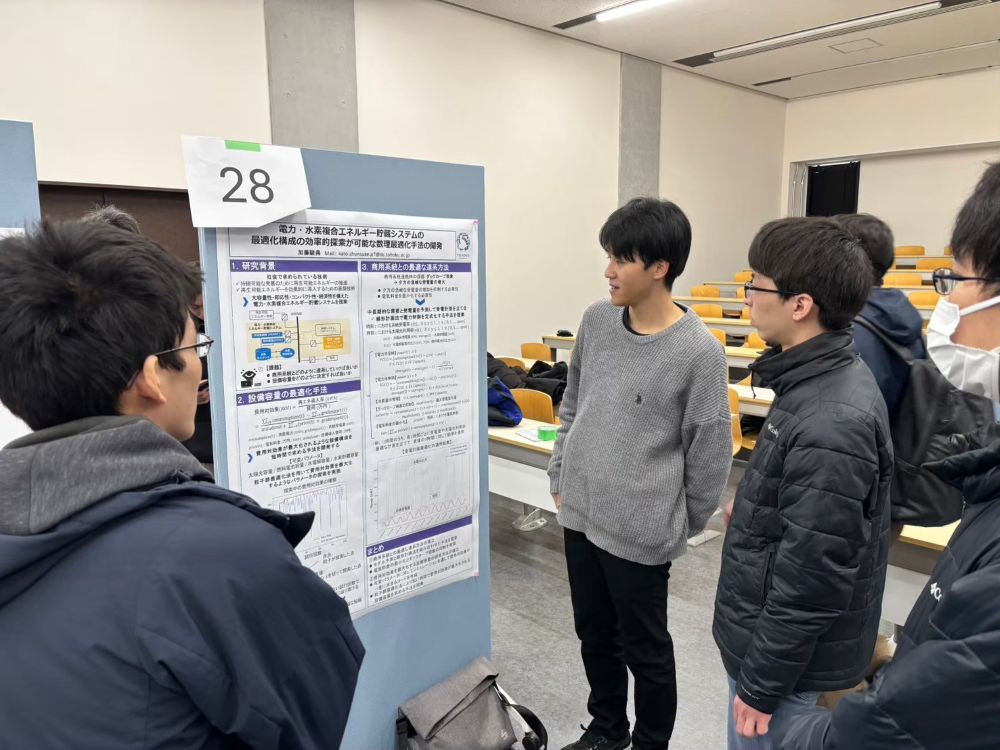

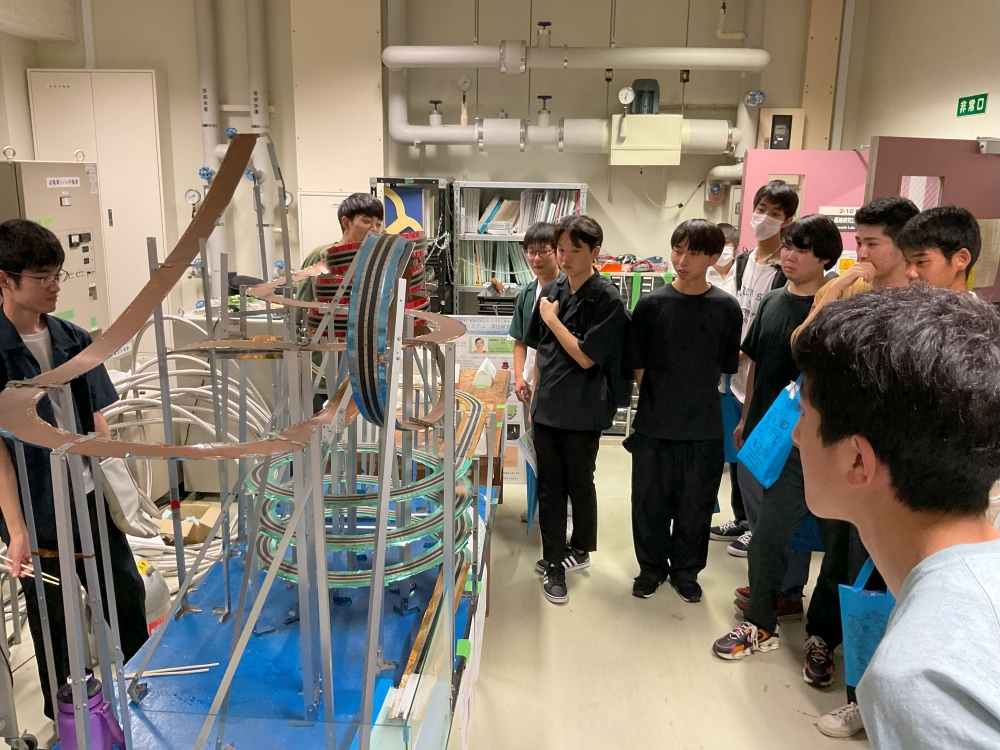

アルバム

アクセス

ピンチアウトで拡大表示できます

- アクセス

- 東北大学青葉山キャンパスへはアクセスマップをご参照ください。

当研究室は地下鉄東西線青葉山駅北1出口から徒歩5分の電子情報システム・応物系2号館(D12)

3階304号室にございます。

- 郵便など

- 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-05

東北大学工学研究科電気エネルギーシステム専攻

津田・長﨑研究室

Tel:022-795-7115(学生居室)

022-795-5020 (教授室)

- 研究室担当者Mail

- 本研究室への問い合わせ、研究室見学希望などは下記に連絡をお願いします。

長﨑:

yoh.nagasaki.b2[at]tohoku.ac.jp