研究内容

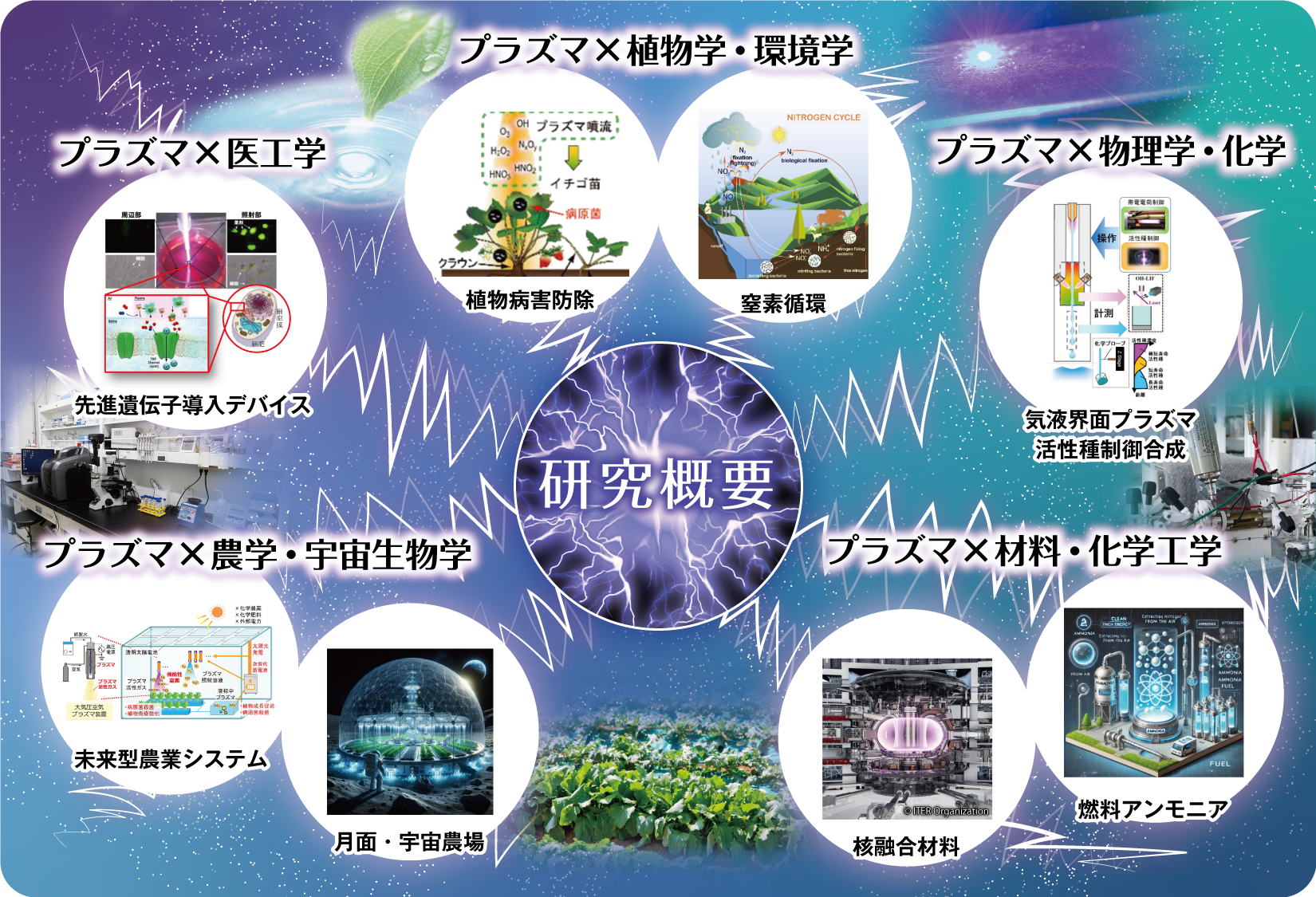

プラズマ×医工学

遺伝子導入

プラズマを活用した高品質遺伝子導入技術の開発

遺伝子導入とは、細胞内に外部の遺伝子を導入することを指します。この技術は、 iPS細胞の作製や遺伝子治療等に必要なため、大変重要な技術です。遺伝子導入手法には、数多くの種類があり、 生物学的手法・化学的手法・物理学的手法の3つに分けられ、それぞれの長所と短所に応じて使い分けられています。

私たちの研究室では、新しい物理学的手法の一つである、プラズマを用いた遺伝子導入技術について研究しています。物理学的手法の代表例であるエレクトロポレーション法の特徴である高い導入効率を維持しながらも、課題とされてきた細胞(膜)損傷や細胞種依存を解決可能な手法の開発に取り組んでいます。これまでに、液上プラズマや液中プラズマ、パルス電界などを制御することで、一般的な培養細胞株に対して80%を超える導入効率、比較的導入が難しい細胞であるリンパ球細胞に対して50%程度の導入効率を達成することに成功しています。

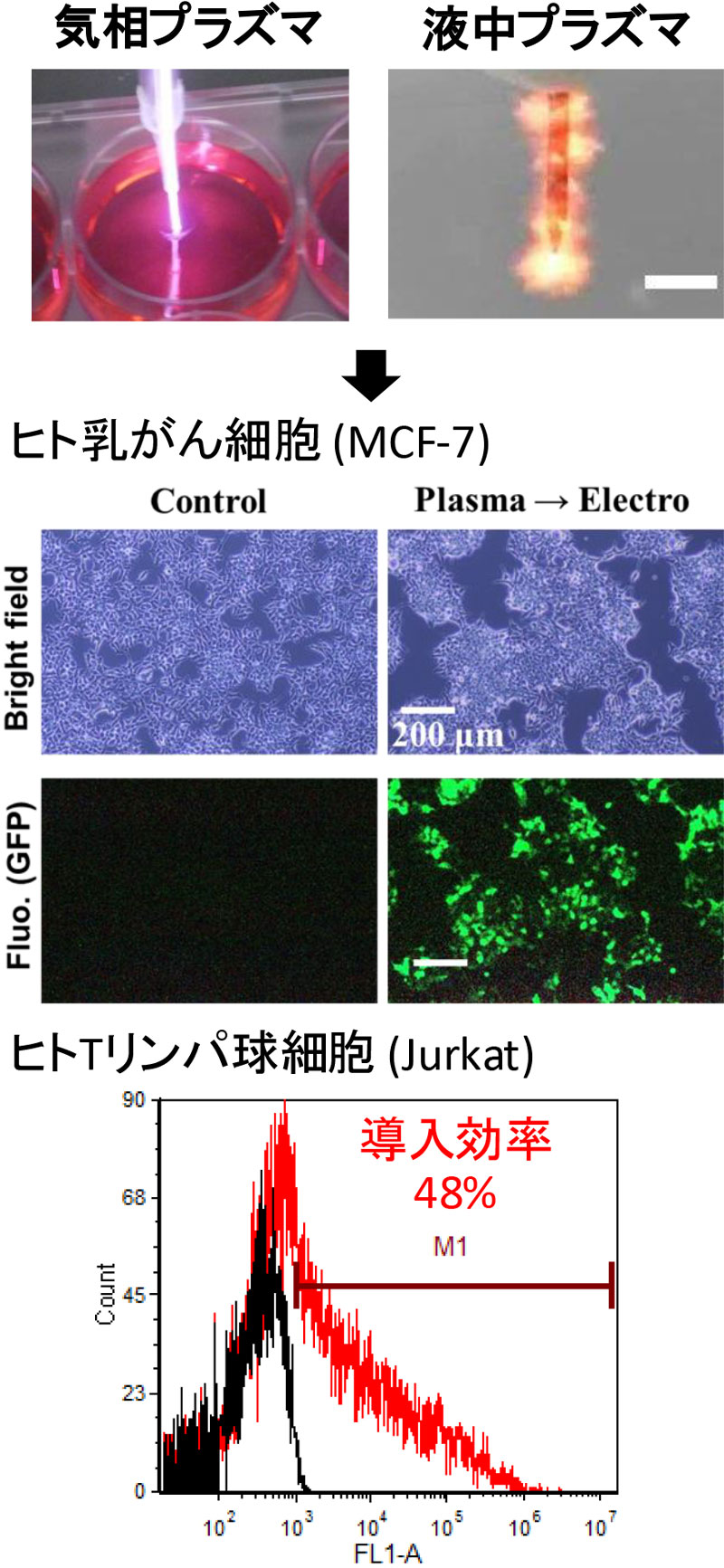

殺菌・ウイルス不活化

オンサイト即時殺菌・ウイルス不活化技術の開発

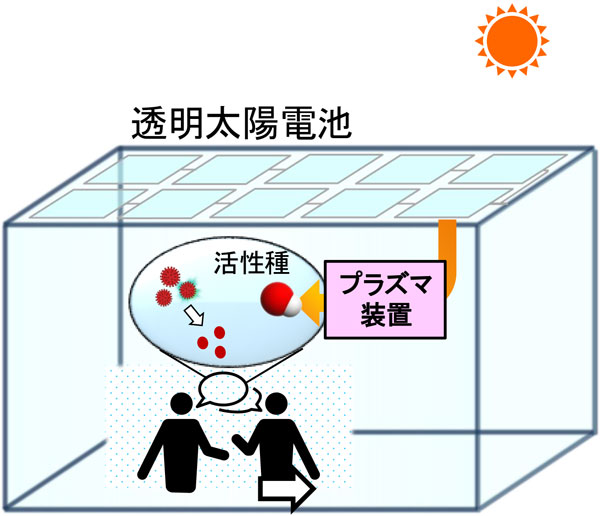

近年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行(パンデミック)が記憶に新しいように、ヒトやモノが世界中を行き交う現代社会では、常に新たな感染症出現のリスクがあります。今後の新たな感染症拡大に備えて、速やかな殺菌・ウイルス不活化技術を確立することはとても重要な課題です。

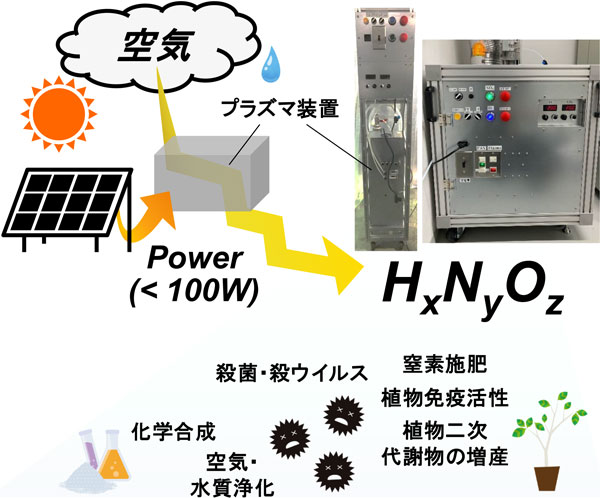

私たちの研究室では、太陽光発電等で得たクリーンなエネルギーを用いてプラズマを点火することで、空気から殺菌能を有する活性種をその場合成する技術の開発に取り組んでいます。これまでの技術ではオゾン(O3)を使ったものがほとんどであり、皆さんもそのような空気清浄機を見かけたことがあるのではないでしょうか? しかし、オゾン(O3)は、毒性に配慮して低濃度で使用しなくてはならない制限があり、結果として菌やウイルスを確実に不活化することが難しいという課題を抱えています。

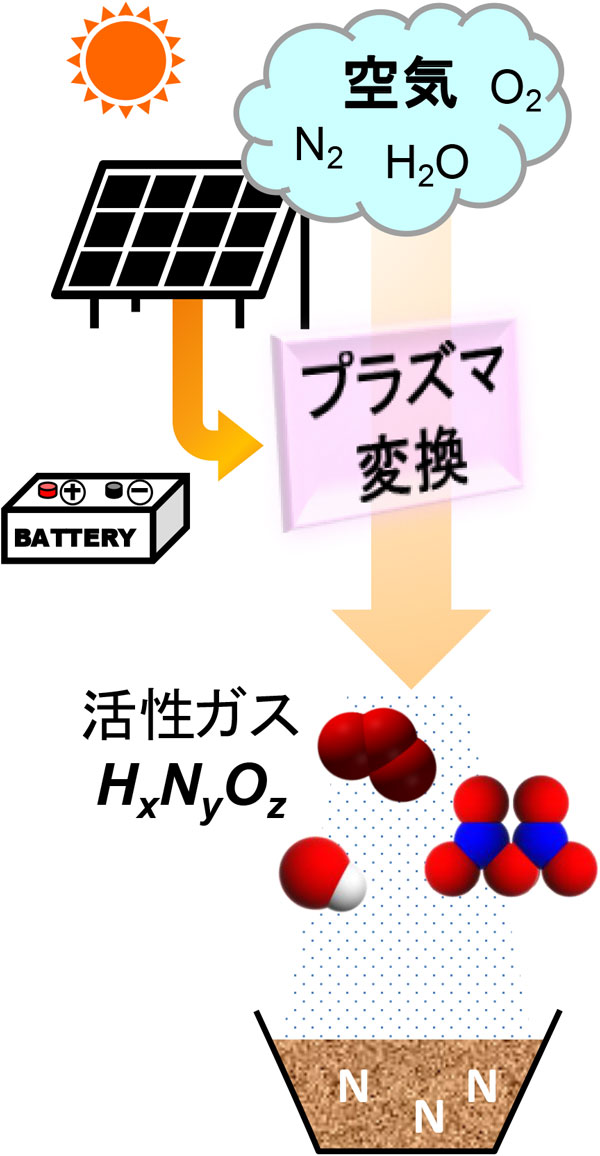

空気中には、酸素(O2)だけでなく、窒素(N2)や水(H2O)も含まれているため、これら原子を自在に組み替えることができれば、原理的には活性種 HxNyOz を合成可能です。私たちの研究室では、様々な HxNyOz を制御合成し殺菌能を調べることで、殺菌・ウイルス不活化に適した活性種を探求しています。特に、人体への影響は抑えながら、菌やウイルスへの効果は強いという“選択性”を持つような仕掛けを設計し、こうした知見を活用した新しい殺菌・ウイルス不活化技術の開発に取り組んでいます。

~関連トピック~

- プラズママイクロミストの開発(東北大学・ナルックス株式会社)

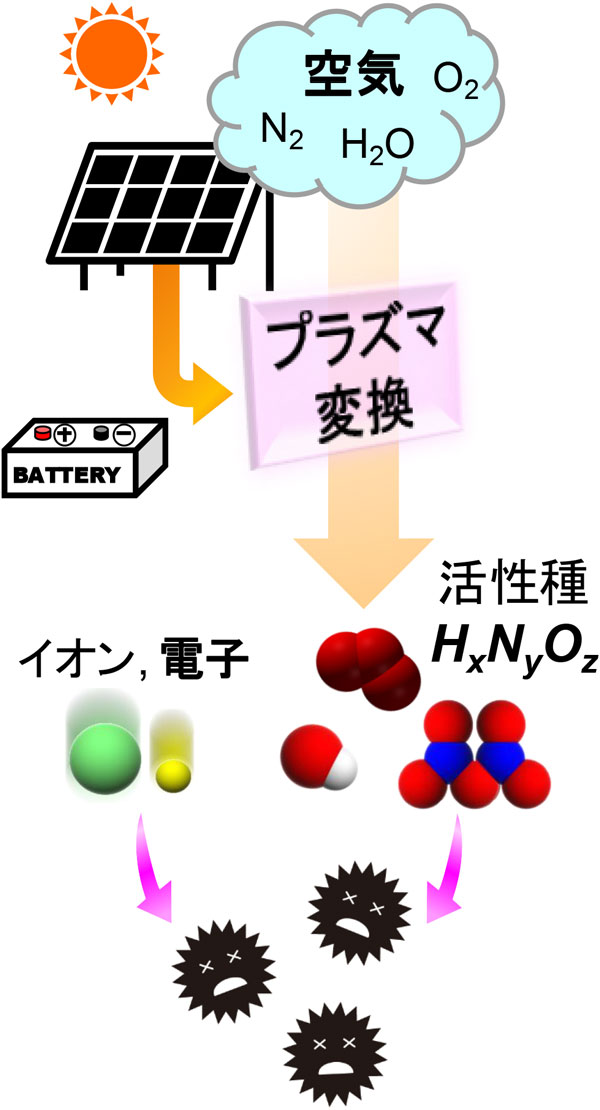

プラズマ×植物学・環境学

植物免疫誘導

空気と電気のみを用いた植物免疫の活性化技術の開発

人口の増加に加えて、新興国の食生活変化も鑑みると、食料生産の需要は今後も増加の一途をたどると考えられているため、農作物の生産性向上は必要不可欠です。植物病害虫への対策を行った上でも、世界の農作物の年間生産量の約1/4は病害などで失われていると推計されています(https://doi.org/10.22004/ag.econ.102401)。そのため、病害虫による収量損失の削減は重要課題の一つです。また、持続可能な食料システムを構築していくためには、これらの課題を環境負荷の少ない手法で解決していくことが望ましいです。

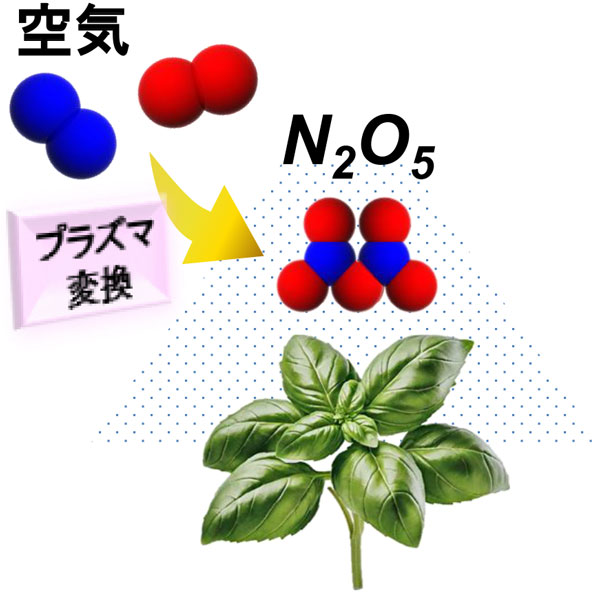

私たちの研究室では、 太陽光発電等で得たエネルギーでプラズマを生成し、空気から植物免疫を活性化させる働きを持つ活性種を合成する技術の開発に取り組んでいます。 CO2を直接排出せず、空気という無尽蔵な資源を用いることで、持続可能な農業システムに貢献できます。これまでに、モデル植物であるシロイヌナズナに対して、プラズマ合成した五酸化二窒素(N2O5)ガスを吹きかけることで、植物自身の免疫を活性化し、病原体の接種試験により感染・増殖が抑制されることを実証することに成功しています。

~関連プレスリリース~

植物機能性成分の増産

プラズマ合成活性種を用いた高機能イチゴの栽培

プラズマを用いて空気や水からその場合成した活性種 HxNyOz を、栽培中に作用させることで、機能性成分を多く含むイチゴの栽培手法確立に取り組んでいます。活性種 HxNyOz の一部は、植物ホルモンのシグナル伝達に関与することが分かっており、植物が合成する二次代謝産物(ポリフェノール等)の増産が期待できます。

プラズマ合成N2O5を用いたバジル精油成分の増産

プラズマを用いて空気から選択合成した五酸化二窒素(N2O5)ガスを、バジルの栽培中に作用させることで、精油成分となる二次代謝産物(フラボノイド等)が増加することを明らかにしました。現在は、学内の様々な研究者と共同で、メカニズム解明に向けた研究を続けています。

これらの技術を活用すれば、空気とわずかな電力のみを用いる環境負荷の小さい持続可能な農業システム「プラズマアグリ ®」の付加価値向上に貢献することができます。

~関連プレスリリース~

窒素施肥

空気と電気でつくる、やさしい窒素肥料 ― プラズマで未来の農業を変える

植物が育つためには「窒素(N)」が欠かせませんが、空気の約8割を占める窒素分子(N2)を、植物はそのまま使うことができません。そこでこれまでは、窒素分子(N2)をアンモニウムイオン(NH4+)や硝酸イオン(NO3-)に変える「固体や液体の窒素肥料」を作って畑にまいてきました。ところが、その肥料の製造には大量の化石燃料が使われ、地球温暖化の原因となるCO2が多く排出されていることが問題になっています。また、まきすぎた肥料が土や水を汚す「窒素汚染」も深刻です。

私たちの研究室では、空気と電気(プラズマ)を使って、環境にやさしい「ガス状の窒素肥料」を作る研究を行っています。とくに、五酸化二窒素(N2O5)というガスを使えば、化学肥料を使わなくても植物の生長を促進できることが分かってきました。必要なときに必要な量だけ施すことで、窒素の無駄を減らし、作物の品質や収穫量の向上にもつながる、新しい農業のかたちを目指しています。

~関連プレスリリース~

プラズマ×農学・宇宙生物学

サステナブル月面ファーム

月で作物を育てる未来へ - プラズマ技術で切り拓く月面農場

いま、月面基地で人が長期滞在する時代に向けて、月で食糧を生産する「月面農場」の実現が求められています。しかし、地球から肥料や農薬を運ぶには莫大なコストがかかるため、現地での資源循環型の農業がカギになります。

私たちの研究室では、人が生活するために月面基地には存在している窒素と酸素に注目し、それらから太陽光エネルギーを使ってプラズマを発生させ、窒素肥料を合成する研究を進めています。とくに、五酸化二窒素(N2O5)という活性種は、水に溶解させると植物にとって有効な肥料である硝酸イオン(NO3-)になり、さらにガスで作用させると植物を病気に強くしたり(植物免疫強化)、植物の機能性成分(二次代謝物)を増加させたりします。私たちは、このN2O5を高効率・低コストで合成するプラズマ技術の開発を行い、将来的には宇宙ステーションでの実証実験も計画中です。この挑戦的な研究は、「ガンダムオープンイノベーション」のプロジェクトの一環として、三菱重工業株式会社と共同で進めています。

~関連情報~

宇宙感染予防

宇宙でも安心して暮らすために ― プラズマでつくる新しい殺菌技術

宇宙ステーションのような閉鎖空間では、もし病原菌やウイルスが繁殖すると、閉鎖空間内にいる全員が感染してしまう危険があります。そのため、空間全体を安全かつ効率的に殺菌できる技術が必要です。

私たちの研究室では、プラズマを使って「過酸化亜硝酸(HOONO)」等の特殊な活性酸素・窒素種を合成し、それを活用して殺菌する研究を進めています。これらの物質は、人体には安全でありながら、細菌やウイルスには強い殺菌効果を持っているのが特徴です。具体的には、水のミストに空気を使ったプラズマを照射することで、活性酸素・窒素種を含んだミストを作り、それを宇宙ステーションのような閉鎖空間を模擬した実験室に噴霧して殺菌します。この新しい殺菌法は、地上の病院や災害時の避難所にも応用が期待されており、私たちはナルックス株式会社と共同でこの技術開発に取り組んでいます。未来の安心・安全な暮らしを支える研究です。

~関連トピック~

- プラズママイクロミストの開発(東北大学・ナルックス株式会社)

プラズマ×物理学・化学

ガス状活性種の制御

空気と水から生まれる未来の分子

― プラズマが生み出す“活性種”のチカラ

私たちの身のまわりにある「空気(N2, O2)」と「水(H2O)」から、「プラズマ」を使って、水素・窒素・酸素から成る分子HxNyOzを作り出すことができます。これらの分子は、非常に反応しやすいため「活性種」と呼ばれます。特に、寿命がとても短く、すぐに反応してしまう活性種は、植物の細胞と反応して免疫を高めたり、健康に良い成分を増やしたりする働きがあることがわかってきました。また、たんぱく質やアミノ酸と活性種を組み合わせて新しい薬を作れる可能性もあり、医療分野への応用も期待されています。

私たちの研究室では、こうした活性種を目的に応じてコントロールしながら、プラズマで効率よく合成する技術を開発しています。空気と水という身近な材料から、農業・医療・環境に役立つ未来の分子を作り出す、そんな最先端の研究を行っています。

~関連プレスリリース~

液相活性種(プラズマ―液体界面)の制御

水に接触するプラズマのひみつ ― 医療や農業への新しい応用へ

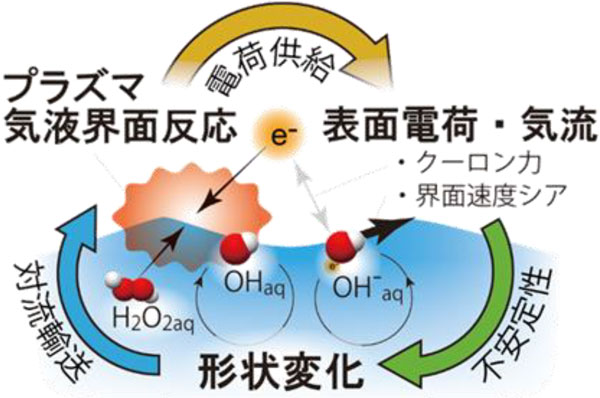

これまで、プラズマは主に真空の中でしか作れませんでしたが、最近では空気中でも安定して発生させられるようになり、水のような液体にも直接照射できるようになりました。これにより、医療や農業など、多くの新しい分野での応用が期待されています。とくに、動物の細胞や植物にプラズマを使うときは、プラズマが水を通して作用するため、「プラズマと液体が接触する場所(プラズマ気液界面)」でどのようなことが起きているのかを理解することがとても重要です。

私たちの研究室では、独自に開発したプラズマ装置や高速カメラ、センシング技術を使って、ミリ秒(1/1000秒)以下の短い時間に起こるプラズマと水の界面での変化を詳しく観測しています。こうした研究により、プラズマによって水の中に作られる有効な成分(活性種)を精密にコントロールできるようになり、より安全で効果的な医療・農業技術の実現につながります。

~関連情報~

プラズマ×物理学・化学

プラズマ中電界の高精度計測

プラズマをつくる「電気の力」を見える化する!

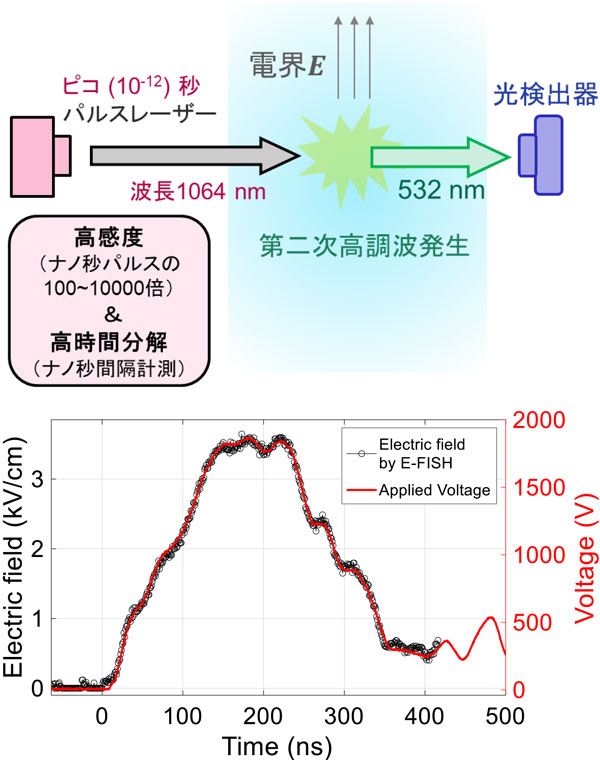

プラズマとは、気体にたくさんのエネルギーを加えて、電子やイオンが飛び交う特別な状態のことです。このプラズマを作るには、まず「電界(電気の力)」で電子を加速し、そのエネルギーで空気中の分子をバラバラにして電離させる必要があります。ですが、この電界はプラズマの中で場所によって強さが違い、またほんのわずかな時間で大きく変化します。

私たちの研究室では、プラズマの中で実際にどのような電界が発生しているのかを調べるため、ピコ秒(1兆分の1秒)というとても短い時間だけ光る「ピコ秒パルスレーザー」を使った最先端の電界計測システムを開発しています。この技術を使うことで、プラズマを作るために必要な電界の動きや働きを、精密に「見える化」することができます。こうした研究は、将来的なプラズマの高効率化や、安全で信頼性の高い応用技術につながる重要な基礎研究です。

プラズマ×材料・化学工学

次世代燃料の生成・利用

プラズマで次世代燃料をつくる・つかう

地球温暖化の進行を抑制するために、CO2等の温室効果ガスの環境排出を実質的にゼロとする取り組みが世界的に求められています。CO2排出の主な原因は化石燃料の燃焼であり、燃焼時にCO2を排出しない次世代燃料として、水素(H2)やアンモニア(NH3)が提案されています。化石燃料をこうしたカーボンフリー燃料に徐々に代替していく動きはどんどん加速しており、次世代燃料の供給インフラの整備も世界的に進められています。

私たちの研究室では、プラズマを利用した次世代燃料の生成や利用技術の開発に取り組んでいます。次世代燃料の生成として、例えば、空気と水を原料としたH2やNH3のオンサイト合成や NH3 to H2 オンサイト変換を目指しています。また、太陽光発電等で昼間に発生した余剰電力を用いれば、分散的な燃料生成・貯蔵も可能となります。また、こうした次世代燃料を燃焼させるのではなく、より高付加価値の活性種 NxHy に変換するプラズマ技術の開発にも取り組んでいます。酸化性の NxOyと異なり、還元性の NxHy は、医療・農業・環境・マテリアルといった幅広い分野で、違った面での活用が期待されています。

材料表面の高機能化

プラズマで材料表面を原子レベルで加工する

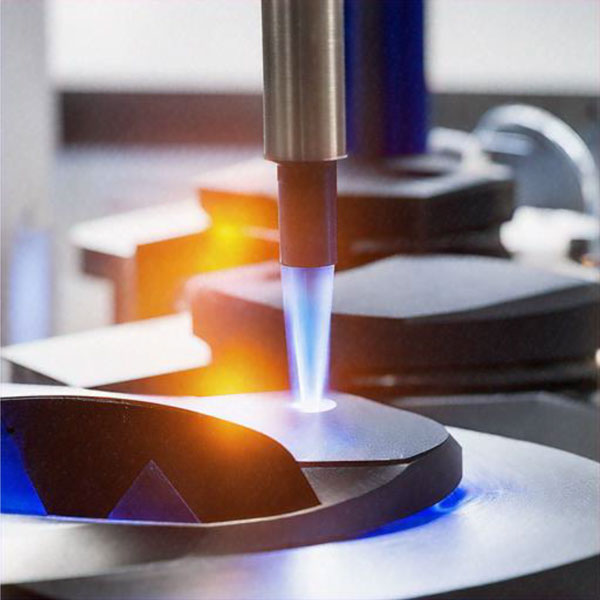

材料表面の官能基は、材料自体のさまざまな特性発現に大きく影響するため、この官能基を自在に制御する技術は非常に重要です。プラズマで合成する反応性の高い活性種は、官能基の付加や置換が可能であり、材料のバルクの性質を保ったまま、機能化することが可能です。

私たちの研究室では、活性種の制御合成技術を最大限に活用し、材料表面の選択的な反応を設計することで、新しい高機能材料の開発に取り組んでいます。例えば、疎水性材料の表面に対して官能基修飾を施すことで、短時間で親水性へと改質することができます。また、触媒材料の表面改質により、触媒特性を大きく変化させるといった応用にも取り組んでいます。